多くの人がアクセス解析に用いていると思われるGoogle Analyticsで、ときおり見かける「not set」というキーワードがあります。

他にも、「not provided」もありますが…。こちらは、昨年中盤くらいからhttpsの暗号化通信が標準になってからは普通のことになりました。

そこで、「not set」ですがこの意味はGoogle Analyticsのヘルプには以下のように記載されています。

「(not set)」とは、選択したディメンションについて情報が得られていないときに、アナリティクスで使用されるプレースホルダ名です。「(not set)」がディメンション値として表示される原因は、レポートによって異なります。

「(not set)」という値の意味 – アナリティクス ヘルプ

ですが、

正直よくわかりませんでした。

要は、

Google Analyticsにおいても結局のところよくわかりませんでした。

という意味らしいというのでしょうか、解析ができなかった?模様の意味合いのようです。

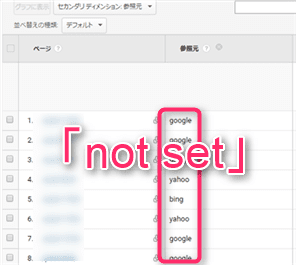

記事ページのURLはあっているのですが、

記事のタイトルが表示されないで「not set」になってしまっていました。

たまに、そんな時があったので気になって今回は調べてみましたが、結局のところGoogle Analyticsにおいても「ちょっとごめんなさい。解析しきれませんでした。」的な意味合いのようです。

not setはnot providedと違い、Googleがうまくキーワードやページタイトルなどといった情報が取れなかった場合に発生するらしいです。

ただ、注意しなければならないのが、リファラースパムの場合です。

確認の仕方は、参照元を調べると何かしらわかります。

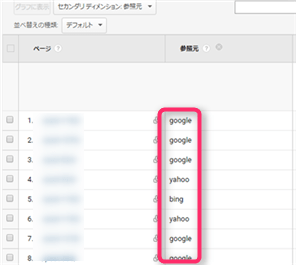

Google Analyticsの「左メニュー」→「行動」→「サイトコンテンツ」→「すべてのページ」を開くと実際にアクセスされたページが一覧として表示されます。

そのページの「プライマリ ディメンション」の「その他」を「集客」→「参照元」にすると実際の参照元が表示されるようになっています。

この画像です。

この時に、変なURLがあった場合にはリファラースパムが考えられますので、

迷惑メール一覧やリファラースパムやセキュリティーに関しての、以下の記事にあるようなURLなどの場合です。

motherboard.vice.com/read…spamming-google-analyticsはリファラスパムです!!

Google Analyticsにおいて以下のような対策をします。

「アナリティクス設定」→「フィルタ」を選択。

「新しいフィルタ」を選択して「フィルタの種類:カスタム」、「除外」を選んでパターンを「not set」にして保存します。

これで、Google Analyticsにおいて今後は「not set」が出てこなくなります。

その他サーバー側でも対策が可能です。

Analyticsの設定は行ったけれど・・・・・。

実際はサーバーにアクセスをしてきている訳なので、

.htaccessを使ってアクセス設定も行うます。

設定方法は.htaccessに以下のように記述します。

#Referer spam list SetEnvIfNoCase Referer アクセス拒否するドメインもしくはIP spammer=yes Order allow,deny Allow from all Deny from env=spammer #Referer spam list

検索してみたブログなどの記事によってはそんなに効果はないとおっしゃっているサイトもありますが、やれることはやっておいたほうがいいということで!!

若干の気休めと安心安全対策程度に考えて.htaaccessの設定はご自由に判断におまかせします。

コメント